Contents

ー(前編)梅の塩漬けまでー

1. 30年前のタッパーウェアを使って、梅干しづくりに挑戦。

いよいよ、近所のスーパーの店頭に梅干し用の梅が並び始めました。

今年は、梅が熟し過ぎる前に漬けたいので、予め容器と塩を用意して梅を入手後は速やかに漬けられるようにしています。

昨年までは、保存用密閉袋を利用して漬けていたのですが、今回は何か容器に入れてみたいと思い、いろいろ探して自宅にあったタッパーウェアに着目。

ネットで調べてみると梅干しにも使えるようなので、以前お味噌を作っていた「マキシデコレーター」の一番大きいのを出してきて洗ってみましたが、白い点( 好気性産膜性酵母菌?)が内側に付着して洗剤で洗っても取りきれなかったので、ほとんど使っていなかった中と小サイズ(写真のピンクの容器)を使うことにしました。

実際に梅を入れてみると容器が足りなかったので、写真の赤いフタのものも急遽追加。

何分古いのでフタの劣化が心配でしたが、どれも密閉できそうだったので、今年はこの3つで、梅干しを仕込んでいきます。

2. 「和歌山県みなべの南高梅」で梅干しをつくる。

さて、スーパーの梅はなんと、和歌山県みなべの南高梅! 2袋(2㎏)購入しました。

梅干し作りに選ばれている「南高梅」とは?

梅干しづくりの工程

事前のポイント

● 梅を購入後すぐに作業に入らない場合には、梅が蒸れないように袋から出してザルや新聞紙等の上に広げておきます。

● 梅がまだ青っぽい場合には、黄色っぽくなって甘い香りが立ち始めるまで様子を見ましょう。皮がやわらかくなったり、重なった部分が痛んでしまうと、干したときに皮が破れやすくなるので要注意です。

● すでにかなり黄色い完熟の状態の梅を購入した時には、当日か翌日には漬けるようにしましょう。

① ボウルに水を張って良く洗った後、流水で洗います。

② 1粒づつ丁寧にキッチンペーパーなどで水気を拭きとり、梅のヘタを取っていきます。

③ カビが生えるのを防ぐために焼酎をまぶします。

④ 良く洗って食品用アルコールで拭いておいた容器に、梅と塩を交互に入れていきます。

塩加減は、18~20%がおすすめです。詳しくは、↓の記事をご覧ください。

Q2. 手作りで減塩梅干しをつくるコツは?

⑤ しっかりフタをして、中身が混ざり合うように振っておきます。その後、冷暗所に保管しておくと2~3日で梅酢が上がってきます。

(うちでは、キッチンの作業台の下の収納スペースに梅酒と共に保管しています)

⑥ 梅酢が十分に上がってきたら、好みで赤紫蘇を入れます。

⑦ 梅雨明けまでの間、できれば毎日中身が混ざるように上下をひっくり返して冷暗所に保管します。

3. 赤紫蘇の塩漬け

赤紫蘇がお店に出回ったら、手に入れて塩漬けを作り、お好みで梅漬けに投入します。

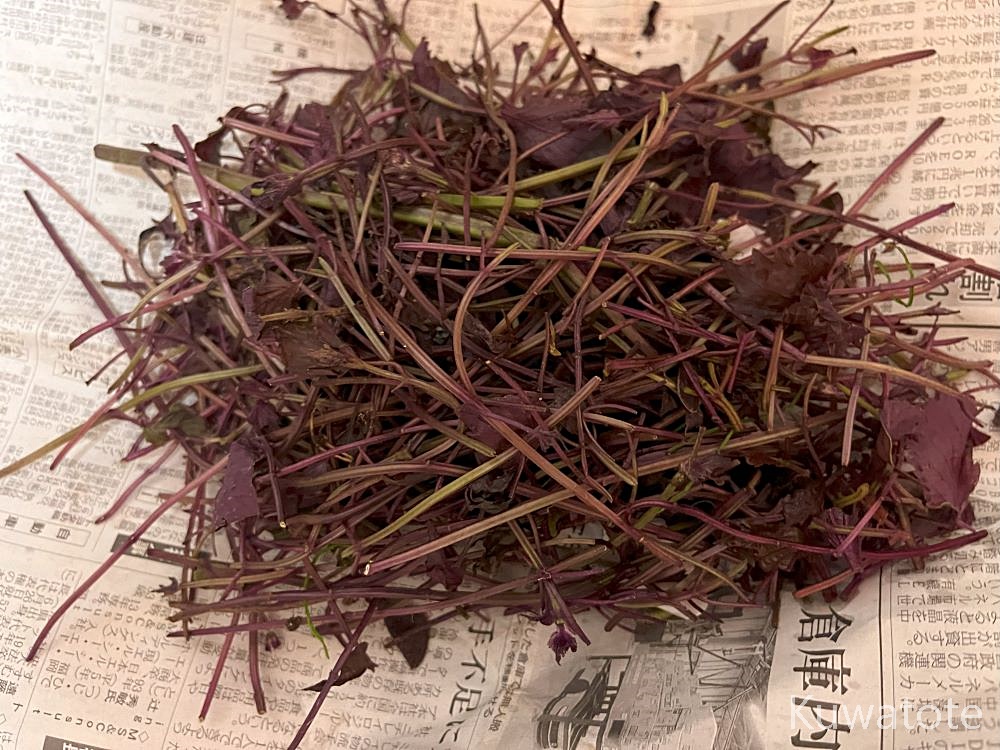

① 茎から葉を取ってボウルに水をためて数回良く洗い、最後に流水で洗う。

② 赤紫蘇の15%程度の量の塩を使います。まず半量の塩を入れ、よく揉んでしっかり絞ると灰汁が出てきます。

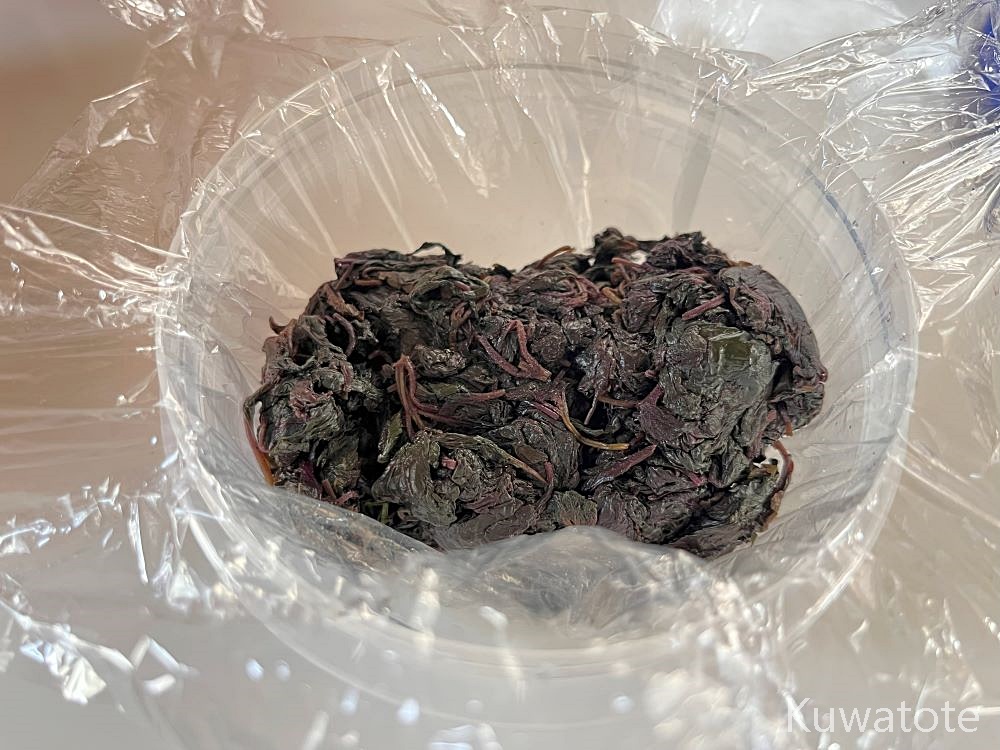

③ もう半量の塩を入れて再度よく揉んで絞ります。今回は、梅を塩漬けして間もないので、冷蔵庫で保管します。

4. 赤紫蘇を梅漬けに入れる。

紫蘇の塩漬けなど、詳しくは昨年の記事も参考にしてみてくださいね。

梅仕事のレシピはこちら

古いタッパーウェアはいつまで使えるのだろう?

うちには古いタッパーウェアがたくさんあります。

昔、お料理を習っていた先生が、ある時タッパーウェアのメンバーさんになりました。カタログをいただくと、どれも使い勝手が良さそうで、様々な用途向けに購入していたためです。かなりの数揃えました💦それらは丈夫で高価であったこともあり、今でも捨てずにとってあります☺

一つだけフタの端に亀裂が入ったものがありますが、驚くことにその他のものは30年たった今でもまだ使えています。使えるものは、こういうときに活躍してもらわねば!

ただ、梅干しづくりとなると慎重にならざるを得ません。万一しっかり密閉できずカビが生えたり、梅の酸にやられたりすることがあると残念なので、毎日しっかりと梅の状態を見守っていきます。

今回、わたしはチャレンジで梅干し作りに使用していますが、古いタッパーウェアをお持ちで使用される場合には、劣化度合いをよく確認して、必要に応じて販売者さんにお問合せくださいね。

さて、これからは梅雨明けの天日干しの日までこの梅たちを見守っていきます。

今年も昨年に続き梅雨明けが早そうな気配です。

お天気の様子を見ながら、干す日を決めたいと思います。続きは、ー(後編)梅の天日干しーでご紹介してまいります。

後編「梅の天日干し開始」はこちら。梅仕事3年目は、美味しそうな仕上がりになりました。