蒸し暑い夏の夕暮れに食べ出すと、なぜか手が止まらなくなる黄緑色の粒――「エダマメ」。日本の夏の風物詩ともいえるこの野菜、実はダイズ(大豆)の未熟豆なのです。

「枝豆」という名前は、江戸時代、枝付きで売られていたことに由来するといわれています。近年では、スーパーなどで枝付きのエダマメを見かける機会は減りましたが、今では海外進出を果たし「EDAMAME」として広く知られるようになりました。今回はそんなエダマメについて、少し掘り下げてみます。

※野菜の名前について、原則的に「野菜物語」の本文ではカタカナ、レシピではひらがな/漢字で表記しています

エダマメの原産地・歴史

大豆の未熟豆を食べる文化は日本発!?

エダマメは、大豆の未熟な状態のもの。大豆は豆類ですが、エダマメは野菜に分類されています。

大豆の原産地については諸説ありますが、現在有力とされているのは、中国南部の雲南省からインドのアッサム地方にかけての地域です。かつては中国東北部や日本が起源とみられていましたが、大豆の仲間が中東まで広く分布していることや、稲と同様にアジアの宗教文化と深く関わっていることから、南方起源説が支持されています。

このエリアは、ヒンズー教や仏教など肉食を禁じている宗教が主流です。ヒンズー教徒では菜食主義者が多く、大豆が植物性のたんぱく質や脂質の摂取源として重宝されてきました。仏教の精進料理も主に大豆製品をたんぱく質の供給源としています。

大豆はアジアを中心に、現在でも多様な使われ方をしています。しかし、大豆の未熟な実であるエダマメを食べるという習慣は、日本が発祥といわれています。

日本でのエダマメ

大豆は縄文時代の遺跡から見つかっており、栽培していたかどうかは不明ですが、古くから存在していたものと考えられています。平安時代には「生大豆」や「青大豆」として若い大豆を食べていた記録があり、これらはエダマメを指していると考えられます。

江戸時代に入り、隅田川周辺で枝付きのままゆでたエダマメを売る「枝豆売り」が登場し、歩きながら食べスタイルが夏の風物詩となりました。このエダマメは、江戸東京野菜の「三河島枝豆」とみられ(三河島は現在の荒川区の旧地名ですが、JR常磐線、京成本線の駅名として残っています)、江戸近郊の農村地帯から新鮮な枝豆が供給されていたと考えられます。

ちなみに、京阪地方では枝を取って販売されていたので「さやまめ」と呼ばていたのだとか。

エダマメは、すぐに食べないと味が落ちるため、昔は庭先で育てて食べる自家用が中心でした。現在では冷蔵・冷凍技術の進歩により、海外からの輸入も増え、季節を問わず楽しめるようになっています。

世界に広がったedamame

大豆を食べる文化はアジアに根づいていますが、未熟な種子(実)であるエダマメを食べる習慣は日本が発祥と考えられています。大豆の原産地とされる中国でも、日本向けの栽培が始まってから、エダマメを食べるようになったといわれています。

1990年代頃まではアジア以外の国で、ほとんど知られていなかったエダマメですが、今では“edamame beans”として世界中に認知されています。日本の居酒屋でおなじみのお通しも、インバウンド旅行者向けに“must try”の一品に。

たとえばイギリスでは、高級スーパーや日本食材店以外でも普通に入手できるようになり、デリのサラダなどにもよく使われています。20年前には想像もできなかったこの広がり、日本食の魅力をもっと早く発信していれば…、と悔やまれます。

エダマメの特徴・種類

エダマメはとにかくタイミングが大切

エダマメは、開花から30~40日ほどでサヤがふくらみ、ツヤが出てきた頃の3~5日が収穫のタイミング。それを逃すと硬くなり「大豆」になってしまいます。

また、室温に置いておくとすぐに風味が落ちてしまうため、摘むのも食べるのもタイミングが大事というわけですね。

生育に適した気温は20~25℃で、昼夜の温度差があるとよいといわれています。また、エダマメは浅く根を張り、乾燥に弱いため、栽培時にはこまめな水やりが欠かせません。

大豆をはじめとするマメ科の植物の根には、根粒菌と呼ばれる微生物がいます。根粒菌は空中の窒素をアンモニアに変換して植物に取り込み、まるで肥料のような役割を果たしています。

エダマメは3種類に大別できる

エダマメは大豆の若い実ですが、すべての大豆がエダマメに適しているわけではありません。現在では、専用品種が400種以上にのぼり、外観や風味の違いから「白毛豆」「茶豆」「黒豆」に大別されます。

白毛豆

最も一般的で多く流通量も多いエダマメです。鮮やかな緑色のサヤに白いうぶ毛が生えています。豆は大粒でクセがなく万人向け。代表品種は「錦秋」や「湯あがり娘」など。

茶豆

豆の薄皮が茶色く、茹でると甘い香りが立ち、コクのある味わいが特徴です。主に東北地方で栽培され、山形県の「だだ茶豆」や新潟県の「黒崎茶豆」などが有名です。

黒豆

おせち料理の黒豆は丹波が有名ですが、エダマメとして収穫されることもあります。サヤや豆の薄皮がうっすら黒く、もっちりとした食感と深い甘みが特徴です。収穫時期が遅く流通量は少なめです。

また、エダマメに使われる大豆は、秋大豆(秋にならないと花がつかない)型よりも夏大豆(早生品種)型やその中間型が多く使われています。

エダマメの生産地・分布

世界の生産状況(参考:大豆)

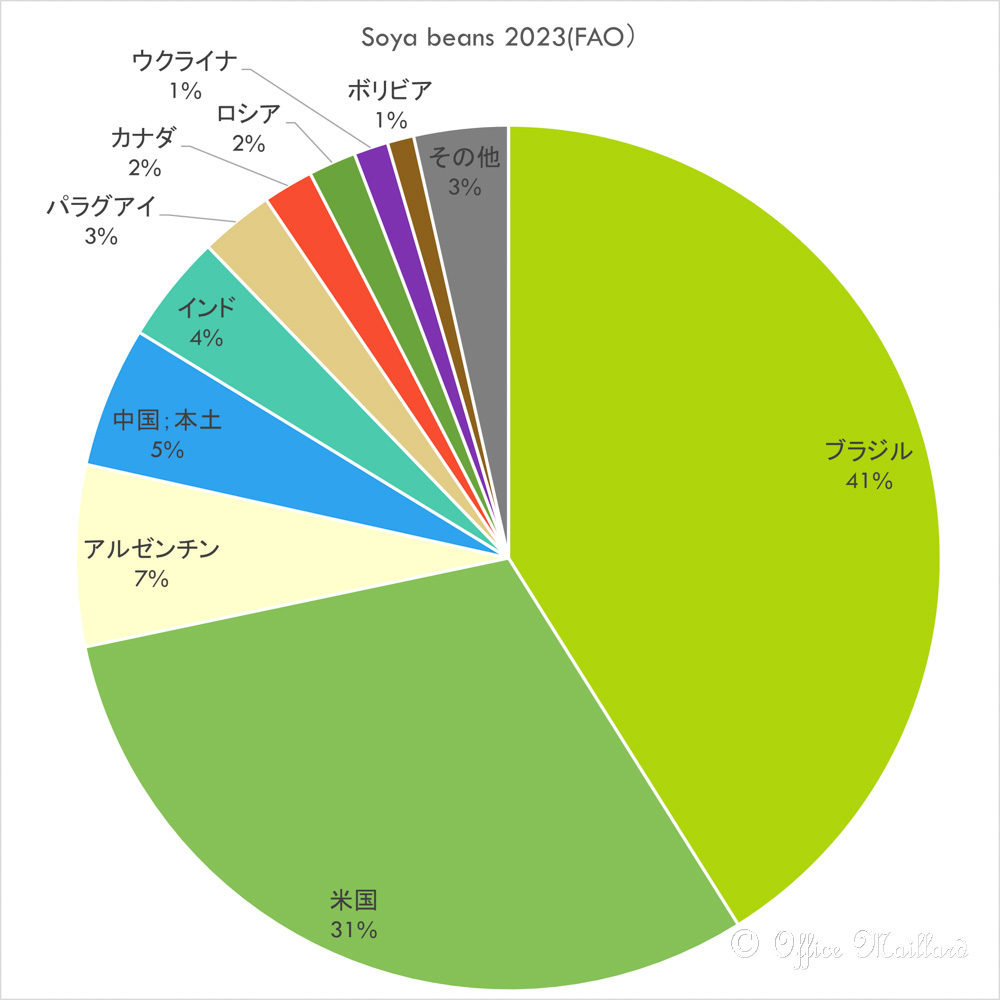

国際連合食糧農業機関(Food of Agriculture Organization:FAO)のサイトを調べてみたところ、案の定「エダマメ」についての統計はありませんでしたが「大豆」のデータがあったので参考としてまとめてみました。

2023年の大豆(Soya beans)の世界総生産量は約3億7,117万トン。最も多かったのはブラジルで約1億5200万トン(全体の約41%)。次いで、米国、アルゼンチンと続きました。日本は24位でした*。

*The Food and Agriculture Organization (FAO). FAOSTAT https://www.fao.org/faostat/en/#home)

国内の生産状況

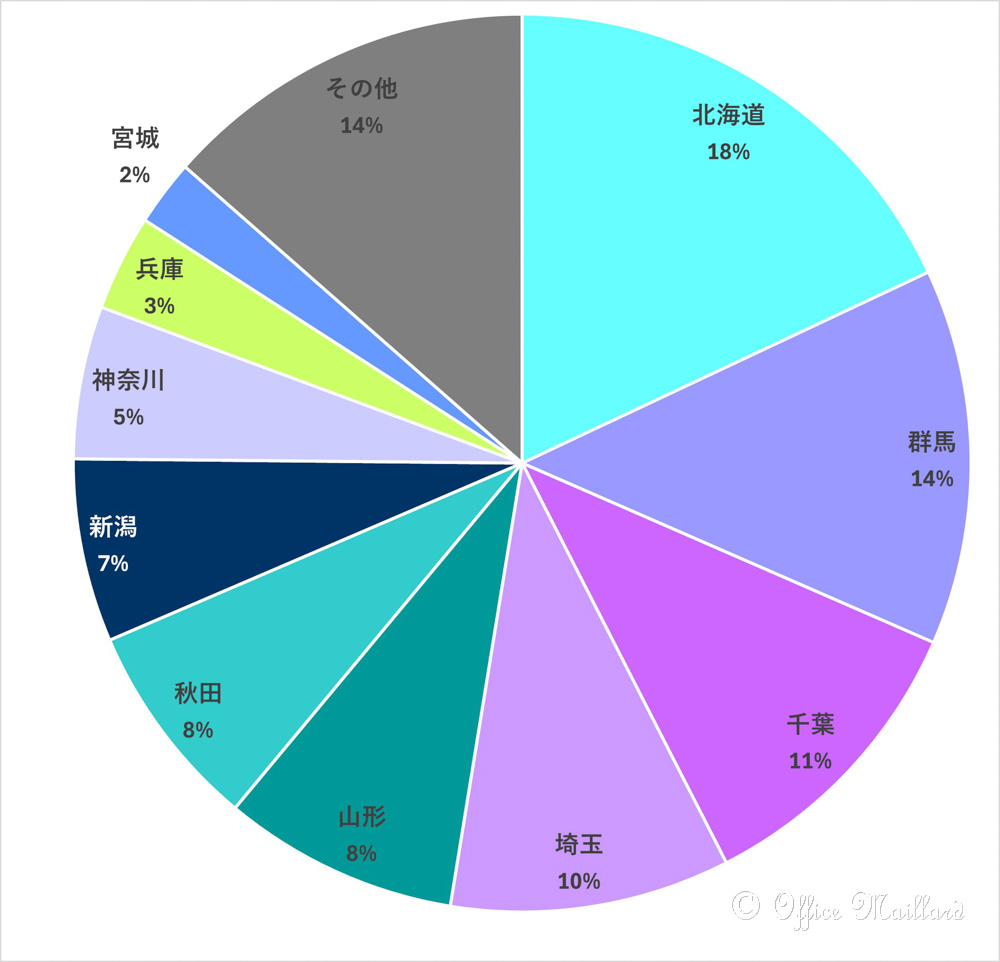

令和5年度の日本におけるエダマメの総収穫量は約62,000トン。トップは北海道で9,270トン(全体の18%)でした。次いで、群馬県6,970(14%)、千葉県5,630(11%)、埼玉県5190(10%)、山形県4,370(8%)、と続きました(図)*。11位以降はその他としてまとめました(下表参照)。

日本のエダマメの収穫量 約62,000トン(令和5年度)内訳 農林水産省 作況調査 確報より作成

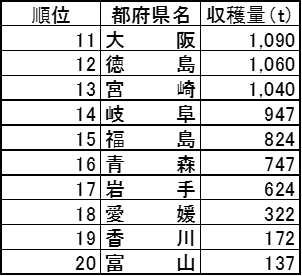

■その他(11位以降)に含まれる都府県一覧

*農林水産省 「作況調査(野菜)」 https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_yasai/

エダマメの出回り期は?

国内供給量は減少傾向

エダマメの国内供給量(国内生産量+輸入量)はやや減少傾向にあり、令和4年は13.1万トン。10年前の平成24年と比べて8.4%の減少となっています(3)。令和4年の、国内供給量に対する国内生産量の割合は約50%でした(3)。

ちなみに農林水産省の作況調査によると、令和4年のエダマメの収穫量は65,200トン、出荷量は52,200トンでした※。

輸入量は約6.6万トンで、大半(令和4年は99.7%)は冷凍品です。主な輸入先は台湾、タイ、中国、インドネシアでした。※生産量には人間が食べない分(家畜用、工業用、種子用など)や輸出量などが含まれます。また、消費量には前年度からの在庫(冷凍品など)も含まれており、実際の消費量が不明なため、自給率という言葉は使わずに、出典に従った記載としています。

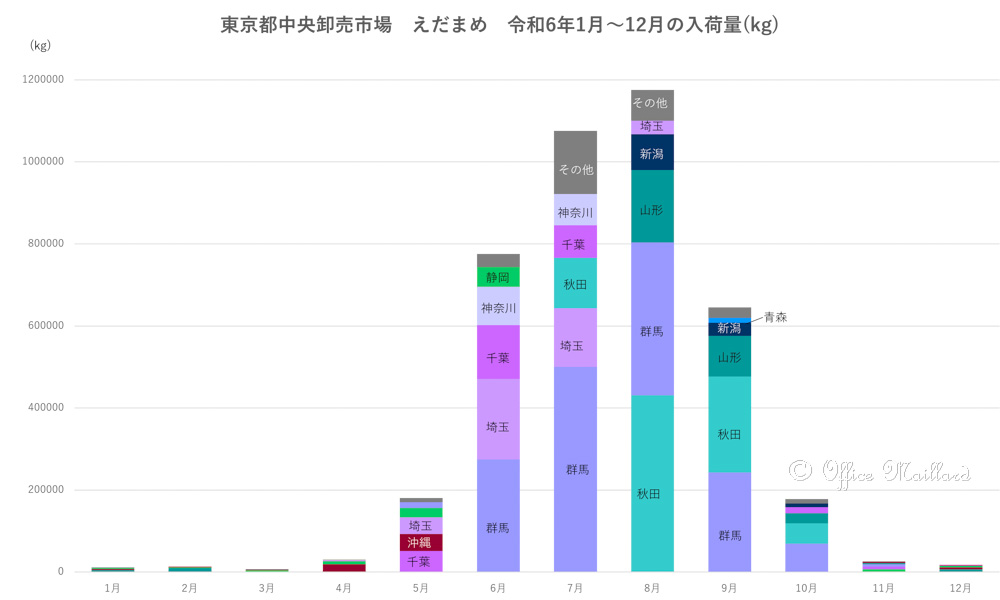

国産生鮮品が出回るピークはやはり夏

平成29年~令和3年の5年間の平均データを見ると、東京都中央卸売市場へのエダマメの入荷は、ほぼ6~9月に集中しており、ピークは8月、次いで7月でした。主な入荷先は群馬県と秋田県でした。

夏の前半は千葉県や埼玉県など東京近郊から、夏の後半は秋田県や山形県などやや涼しい地域からの入荷が増える傾向があります。

一方、大阪府中央卸売市場でも、フレッシュなエダマメの入荷は6~9月に集中しており、ピークは7月、次いで8月でした。主な入荷先は徳島県と岐阜県で、8月・9月には秋田県や山形県産も加わります。冷蔵技術が発達した現在でも、エダマメは近場からの供給が多い傾向がうかがえます。また、この時期の収穫は猛暑や豪雨など、天候の影響も大きいため酷暑の今年の出来も気になるところです。

エダマメをおいしく食べるヒント

新鮮でおいしいマメを見極めるには

枝豆は収穫した瞬間から鮮度が落ちるため、新鮮さが最も重要です。

見分け方のポイント

最近はあまり見かけなくなりましたが、枝付きの方が鮮度を保ちやすい傾向にあります。葉がしっかりしていているものならさらにベター。枝の節間が短く、サヤが密集している枝は鮮度が高いとされています。サヤと茎のつなぎ目が茶色くなっていないかもチェックポイントです。

サヤは、濃い緑色で、細かな産毛がびっしり生えているものが新鮮です。くびれがはっきりしていて、中の豆の形がくっきり見えるものは、粒がそろってふっくら育っている証拠です。

すぐ加熱してすぐ食べるのが鉄則ー冷凍すれば1か月

枝豆は鮮度が命。「鍋を火にかけてから取りに行け」と言われるほどなので、買ってきたら早く加熱して食べるのが理想的。加熱方法としては塩ゆでが多いと思いますが、少量の湯で蒸してもOK。焼いてもほくほくと美味しく出来上がります。(焼き枝豆・蒸し焼枝豆のレシピもご参照ください)食べきれない時は加熱後に保存するようにしましょう。

冷凍する場合

枝つき・枝なしにかかわらず、加熱後に粗熱を取り、保存袋に入れて冷凍します。1か月ほどは美味しさを保てます。自然解凍すれば、さや付きのままおつまみに。さらに豆だけ取り出して和え物やかき揚げなどにも活用できます。

野菜庫で保管する場合

枝つきならそのまま洗ってサヤを外し、ぬれたまま新聞紙やキッチンペーパーで包みます。乾燥と冷気を嫌うため、冷えすぎない野菜庫での保管がおすすめです。その場合でも2~3日以内に加熱処理するようにしましょう。サヤに分けられている場合は、その日のうちに加熱処理し、残りを冷蔵庫で保存する場合は2~3日以内に消費しましょう。

ゆでるときは、1袋に対して約40gの塩

枝豆の下処理とゆで方は、美味しさを左右する大切な工程です。私も母の出身県である新潟の食文化を少し受け継いでいる一人。県やJAが発信している方法が私の感覚にも近いので、ご紹介します。首都圏等で売られている袋入りの(枝から外された状態の)「エダマメ」は、1袋におよそ250g入っています。これを1Lの水(湯)でゆでる想定です。

- 塩40gを用意します。

- エダマメを軽く水洗いし、鍋で湯を沸かします。

- サヤの端をお好みに応じて切ります。両端を切ると塩味がより豆に乗りますが、切らなくても別に問題ありません。端を切らない方が、手間が省け、水っぽくなりにくく、柔らかい仕上がりになります。塩味は足りなければ後で追加を。

- 軽く水洗いしたエダマメに、塩の1/4量(約10g)をまぶし、両手で揉みこんでうぶ毛を落とします。

- ゆで湯に残りの塩(約30g)を入れ、沸騰したら塩もみした豆を水洗いせずそのまま投入します。

- 再沸騰したら弱火にし、温度を保ちながら3~6分ゆでます。味見してゆで加減がよければザルに上げ、うちわなどであおいで冷まします。水にさらさないほうが、うまみや香りが残ります。少し冷めてくると、味に深みが出ます。

豆の状態でもいろいろ活用できるー「ずんだ」もエダマメ

エダマメは塩ゆでしてそのまま食べるだけでなく、豆を取り出してさまざまに活用できます。

和え物やサラダ、スープやパスタの具にするほか、ご飯と混ぜて「枝豆ごはん」や、チーズとエダマメを入れて握ったおにぎりにしたり、かき揚げなどの彩りなどにして使います。

また、豆を砕いてすりつぶし、砂糖を加えると「ずんだ餡」になります。ミキサーやブレンダーにかけてポタージュやムース、ディップに展開することもできます。寒天で固めて枝豆豆腐にする方法もアリです。

生食はNG、大豆アレルギーがあれば枝豆も注意

調理に関して、注意点もあります。枝豆・大豆にはたんぱく質の消化酵素「トリプシン」の働きを阻害する物質「トリプシンインヒビター」という自然毒(有害化学物質)が含まれています。加熱することでこの物質は無効化されるため、必ず加熱して食べるようにしましょう。生食はNGです。

また、大豆アレルギーのある方は、枝豆もアレルゲンとなる可能性がありますので、避けた方が安全です。

エダマメの栄養・成分ついて

豆と野菜の二刀流パワー

エダマメは、大豆になる前の未熟な豆。大豆が「畑の肉」と呼ばれるように、エダマメも一般的な野菜よりエネルギーもたんぱく質も桁違いに高いのが特徴。

比較すると…

| 食品 | エネルギー (100gあたり) | たんぱく質 (100gあたり) |

| きゅうり | 13 kcal | 1.0 g |

| ゆでエダマメ | 118 kcal | 11.5 g |

| 絹ごし豆腐 | 56 kcal | 5.3 g |

エダマメ100gを「野菜感覚」で食べると、絹ごし豆腐200g(小さめ1パック分)と同等のエネルギー・たんぱく質を摂取することになります。

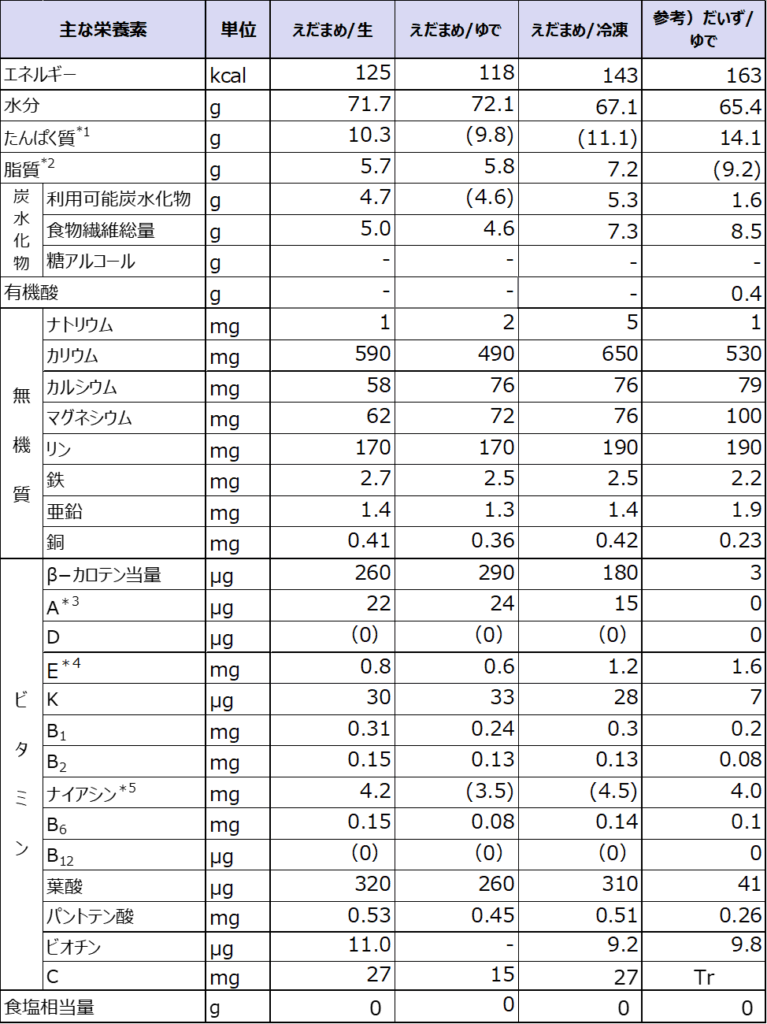

また、エダマメは、ビタミンB1(トップ)、B2、カリウム、カルシウム、鉄、食物繊維は野菜の中ではトップクラス。さらに、大豆とは違い、ビタミンCもそこそこ含まれます。(詳細は章末の成分表を参照ください)。

一食分としての適量は?

前述のとおり、エダマメは「栄養豊富な」野菜。食べ過ぎると、エネルギーやたんぱく質がオーバーになる可能性があります。

野菜のおかずとして食べるなら、50g(さや付きで100g=1袋の半分程度)を目安に、主菜(肉や魚、卵、大豆製品のおかず)が少ない場合は、大豆を食べる感覚で100g(さや付きで200g=1袋)を目安にするとよいと思います。

ビールにエダマメ、は理にかなっている!?

「ゆで枝豆」は日本では定番のお酒のおつまみで、特に夏場はビールとエダマメがもともとペアであったかのような組み合わせ。

エダマメには糖質代謝を助ける働きのビタミンB1(0.31mg/可食部100g中)や、アルコール分解にかかわるナイアシン(4.2mg/同)が含まれています。さらに、肝機能を支えるアミノ酸のメチオニン(160mg/同)、アンモニアの解毒を担うオルニチンも含まれています。オルニチンは肝臓のエネルギー産生も助け、特にだだちゃ豆系品種には可食部100g中10〜50mg/同とより多く含まれています。これらの栄養素は、二日酔い予防や肝臓の健康維持にも役立ちます。

ついでに、ゆでた状態の大豆と枝豆を比べると、大豆はたんぱく質、脂質、食物繊維、メチオニンが豊富。一方、枝豆は水分、β-カロテン、葉酸、ビタミンCの含有量が大豆を上回っていて、野菜的な要素が色濃くあらわれています。

エダマメに含まれる健康成分は?

大豆の未熟豆であるエダマメに限らず、豆類全般には注目されている機能性成分があります。代表的なものはイソフラボン、サポニン、レシチン、ポリフェノール(イソフラボンもこれに含まれる)などです。

イソフラボン

豆の胚芽部分に含まれます。エダマメは大豆よりその含有量は少ないものの、女性ホルモンのエストロゲン(estrogen)と類似した化学構造を持っているため、女性ホルモン様の作用を示すとされ、更年期障害の軽減が期待されています。その他、生活習慣などに起因する糖尿病(2型糖尿病)の改善、骨粗鬆症の予防、脂質代謝の改善などにも有効とされています。

サポニン

漢方では、サポニン含有量の高い植物が去痰・鎮咳に用いられてきました。一方で、サポニンには細胞膜を損傷する作用があり、血中で赤血球を破壊することも報告されています。ヒトにおける有効性や安全性については十分に確認されていませんが、近年、コレステロールや過酸化脂質の低下作用、抗がん作用などが注目されています。

レシチン

レシチンはリン脂質のひとつで、動物の体内では脳神経、肝臓に多く分布し、食品では卵黄や大豆に多く含まれています。レシチンは乳化作用があるため、食品添加物としても利用されています。このような性質から、脳神経の機能や肝機能を高める働き、血中脂質の改善に有効であるとする見解があり、サプリメントなども出回っています。

夏の定番・エダマメ。あなたはどんな食べ方がお気に入りですか?

エダマメのデータ

分類:果菜類 (a, b), 豆類(未成熟)(c)

英名:Soya bean(succulent seeds in pods) (c)

学名:Glycine max (c)

漢字表記:枝豆、青豆、青大豆(d)科名:マメ科(d)

原産地:中国(d)

<出典>

a) 野菜生産出荷統計による分類(農林水産省)

b) 日本標準商品分類(総務省 平成2年6月改訂)

c)農林水産省, 作物分類https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_sasshin/group/sakumotu_bunrui.html(2024年9月参照)

d)板木利隆ほか監修, 『野菜と果物』小学館(2013年)

エダマメの栄養成分

*1:アミノ酸組成によるたんぱく質、*2:脂肪酸のトリアシルグリセロール当量、

*3:レチノール活性等量、*4:α-トコフェロール、*5:ナイアシン当量、( )は推定値

<出典・参考文献>

- 板木利隆ほか監修.『野菜と果物』小学館(2013年)

- 農文協編. 野菜園芸大百科 第2版 第8巻『エンドウ・インゲン・ソラマメ・エダマメ・その他マメ』農山漁村文化協会(2004年)

- 独立行政法人 農畜産業振興機構.『野菜ブック』(2019年・2023年)

- 独立行政法人 農畜産業振興機構 ホームページ 指定野菜及び特定野菜の生産・流通・消費動向https://www.alic.go.jp/y-kanri/yagyomu03_000001_00248.html

- 農林水産省 広報誌「あふ」2021年2月号

- 八田尚子、大竹道茂監修.『まるごと えだまめ』絵本塾出版(2014年)

- タキイ種苗 野菜栽培マニュアル エダマメ https://www.takii.co.jp/tsk/manual/edamame.html

- JA新潟かがやきホームページhttps://n-kagayaki.sanchoku-prime.com/blog/edamame-variety?srsltid=AfmBOopq0JpH2gV2MSLm9OyFr4La3bUA2AnAOcinPzaNEjzRkohPXI6i

- 国連食糧農業機関 Food of Agriculture Organization(FAO)ホームページhttps://www.fao.org/home/en

- 農林水産省「作況調査(野菜)」https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_yasai/

- 東京都中央卸売市場 ホームページ https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/

- 大阪府中央卸売市場の統計情報 http://osakafu-ichiba.jp/statistics

- JAグループとれたて大百科 夏の旬野菜 エダマメ https://life.ja-group.jp/food/shun/detail?id=30

- 澤野勉, 高橋幸資 編.『新編 標準食品学 各論[食品学II]』医歯薬出版(2018年)

- 内田悟. 『内田悟のやさい塾 旬野菜の調理技のすべて 改訂版 春夏』KADOKAWA(2022年)

- やさい畑ファーマーズ倶楽部 編. 『プロに教わる 野菜の収穫・保存・加工の技とコツ』家の光協会(2022年)

- JAえちご中越 公式オンラインショップ ホームページhttps://ja-chuetsu.sanchoku-prime.com/blog/edamame-boilingtime

- JA全農にいがた HP https://www.zennoh.or.jp/nt/edamame/

- 香川明夫 監修.『八訂 食品成分表〈2022〉』女子栄養大学出版部(2022年)

- 新しい食生活を考える会 編著.『食品解説つき 八訂準拠 ビジュアル食品成分表〈2020年版(八訂)〉』大修館書店(2021年)